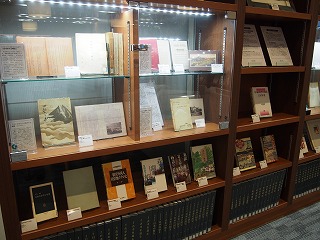

- 古書ギャラリー

わが国のホテル産業は、幕末・明治維新期(1860年代)の、開港地横浜・長崎・神戸の外国人居留地における外国人資本によるホテルと、江戸・大阪で幕府及び明治新政府が設置した日本資本によるホテルから始まりました。

1870年代、東京・名古屋・大阪・京都の都市と、箱根・日光・軽井沢・雲仙などのリゾート地で、外国人旅行者や在留外国人の避暑・保養などの需要に対応した日本人先駆者の私的資本による開設が相次ぎます。

明治中期の1890(明治23)年には、「外来賓客の接遇」を目的とする政府の迎賓館的性格を具備した本格的な洋式ホテル「帝国ホテル」が開業します。1900年代に入ると、国レベルで外客招致、ホテル設置促進の機運が高まります。1930(昭和5)年には国際観光局が設置され、外国人観光旅客受け入れ体制の整備促進のため、1930年代~1940年代初めにかけて、15の「国際観光ホテル」が全国の主要観光地に実現しました。

ホテル経営は次第に近代化・合理化が進められ、外国人旅行者の宿泊需要に依存した経営から、地域社会住民、日本人客を対象としたホテル経営へと移っていきますが、第二次世界大戦に入り、1942(昭和17)年には国際観光局は廃止され、ホテルの休・廃業が相次ぎ、敗戦後には占領軍によりホテルが接収されるなど、苦難の時代を迎えます。1952(昭和27)年、講和条約が発効、7年間に及ぶ連合軍の占領の時代が終わり、多くのホテルは接収解除され、1950年代後半からは、高度経済成長に支えられ、ホテル産業は大きく発展していきました。

明治以降外国人接待用宿泊施設として誕生し、外国人を需要対象として発展してきたわが国の宿泊事業(特にホテル)の歩みについて、時代をたどりながら当館所蔵の古書・貴重書とともに紹介します。

概要

| 期間 | 2019年10~12月 |

|---|---|

| 場所 | 1F古書ギャラリー |

| 展示図書一覧 |

|